今天本来想整点不一样的活儿,结果翻布料箱子时候把那块亚麻给扯出来了,手一抖差点儿掉我泡了枸杞的保温杯里。这布还是前年双十一囤的,一直吃灰。心里琢磨着这深衣到底咋回事儿?真就裹得严严实实才算讲究?得,干脆动手做一件小的试试水!

一、开工前的鸡飞狗跳

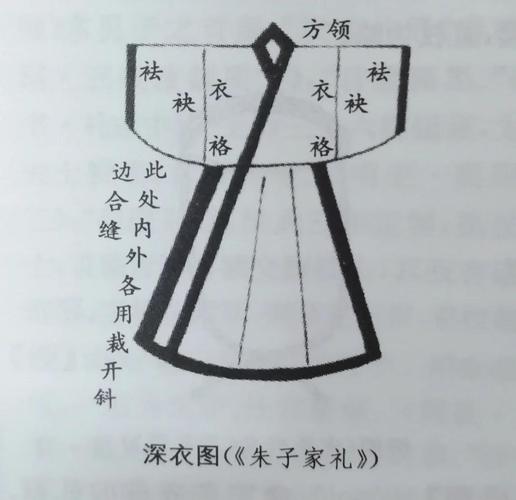

大清早翻箱倒柜找裁缝剪,结果在猫窝底下薅出来了,上头还沾着两根橘猫毛。翻出手机就扒拉古代衣裳图样,眼睛都快看花了也没找着完全一模一样的说法。得,大概齐!反正就按“上下连属,通身一体”这感觉来呗。

材料清单搜罗现场:- 那块积灰的米白亚麻布(摸起来像粗糙版砂纸)

- 从旧衬衫拆下来的深蓝包边条(省钱了!)

- 缝纫机嗷嗷叫唤需要上油了

- 我爹二十年前的老式木尺(上面还刻着他名字缩写)

二、布料上的鬼画符

抄起我爸那根老古董木尺就在亚麻布上瞎比划。先画个大长方形当衣身(心想:反正能裹住人就成呗),长度特意拉到脚踝位置。裁袖子时手一抖,好家伙!直接干出两大片能当唱戏水袖的尺寸。裁衣师傅要是看见估计得翻白眼——这袖根瘦得像麻杆,袖口反倒肥得能塞进两个拳头!

拿剪子咔嚓下去时心里直打鼓:这么宽大的玩意儿真能穿?别到时候挂树上!缝衣身时候更搞笑,俩布片正反面都没搞清就怼上缝纫机,针脚歪得跟蚯蚓爬似的,拆了三次才弄直溜。

三、缝着缝着突然开窍

折腾到拼领子这步实在抓瞎,趴电脑前猛查资料。这才整明白那个叫“交领右衽”的门道——原来右边衣襟要严严实实盖在左边里头!赶紧拆了重搞。缝到袖口和衣服下摆时候,突然咂摸出味儿来了:这肥袖子一举手就垂下来盖住胳膊肘,长衣摆走两步就扫脚背,稍微弯个腰屁股都藏得死死的...敢情“深藏不露”真不是瞎说!

缝包边条缝得眼睛快对眼了的时候突然笑出声:这哪是做衣服?这不在拼个移动小帐篷吗!

四、成品试穿差点摔跟头

抖搂开成品往身上一套,好家伙!直接变身米白色蚕宝宝。系上布腰带走了两步就踩到前襟,差点表演个平地摔。站在镜子前叉腰,自己瞅着都乐:活动时袖子跟俩大口袋似的晃荡,下摆又长又沉,弯腰拿个手机都得提溜着衣裳角...

这时候才真咂摸出点味道:- 宽袖子甩起来特方便干活(就是容易碰倒茶杯)

- 交领层层叠叠护住脖子贼严实(就是夏天能捂出痱子)

- 长下摆坐凳子得先撩起来(跟穿晚礼服一个待遇)

扯着宽袖口甩了甩,突然就懂古人了——人家根本不在乎你胳膊粗不粗,腿直不直。肥大衣袍一罩,管你高矮胖瘦,全是行走的规矩体统!所谓“藏身”,藏的是你这身皮囊的瑕疵,显的是衣冠代表的礼数。

拆线头时还搁那儿琢磨:现在人露腰露腿叫时尚,古时候包粽子似的才叫体面。可能衣裳裹得越严实,那些“非礼勿视”的规矩才越能立得住?这块“能行走的布料”里头,分明裹着几千年的人情世故。