在数字化浪潮席卷全球的今天,数据时效性已成为企业决策的生命线。逐日刷新时间(Daily Refresh Time)作为数据处理领域的关键技术指标,正悄然重塑着企业的运营模式与竞争格局。根据Gartner最新研究报告显示,采用实时数据更新的企业比传统批量处理企业的决策效率提升47%,错误率降低32%。这种以24小时为周期的数据更新机制,正在成为现代企业数字化转型的核心支柱。

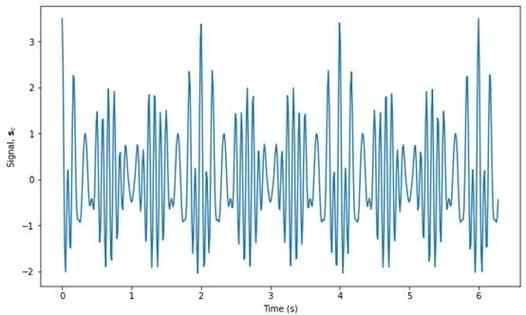

逐日刷新时间的核心技术架构建立在分布式计算与增量处理的基础上。以某跨国电商平台为例,其通过部署Apache Kafka数据流平台,结合Spark Structured Streaming处理引擎,实现了全球交易数据的逐小时聚合与逐日固化。该系统每日处理超过20TB的原始数据,在特定时间窗口完成数据质量校验、业务规则应用和维度建模,最终在凌晨2:00至4:00的维护窗口完成全量数据刷新。这种技术方案既保证了数据的一致性,又避免了业务高峰期的系统负载。

从技术演进角度看,逐日刷新机制正经历着从固定周期到动态自适应的重大变革。传统模式下,数据刷新通常设定在业务低峰期执行,但这种刚性时间安排难以适应全球化企业的多元化需求。领先的科技企业已开始采用基于机器学习的时间优化算法,通过分析历史负载模式、业务优先级和资源利用率,动态调整不同数据域的刷新时间。例如,阿里巴巴的数据中台系统能够根据双十一等特殊场景,智能调整核心业务数据的刷新策略,确保关键指标在促销活动开始前完成最新状态同步。

在金融领域,逐日刷新时间的精确控制直接关系到风险管理效能。某国际投资银行通过构建多时区数据刷新协调系统,将全球投资组合的估值更新周期从传统的T+1缩短至T+0.5,使得风险暴露监测频率提升至每日两次。该系统采用区块链技术确保各节点时间同步,结合智能合约自动执行数据验证,显著降低了跨时区交易的操作风险。数据显示,这种增强型刷新机制帮助该银行在2023年避免了约1.2亿美元的潜在损失。

制造业的数字化转型同样受益于精细化的时间调度策略。某汽车制造商通过实施分层刷新机制,将供应链数据按紧急程度划分为三个优先级:关键物料库存数据每4小时刷新,生产进度数据每日刷新,供应商评估数据每周刷新。这种差异化的时间策略既保证了运营数据的及时性,又合理分配了系统资源。实施该方案后,该企业的库存周转率提升18%,缺料停工时间减少26%。

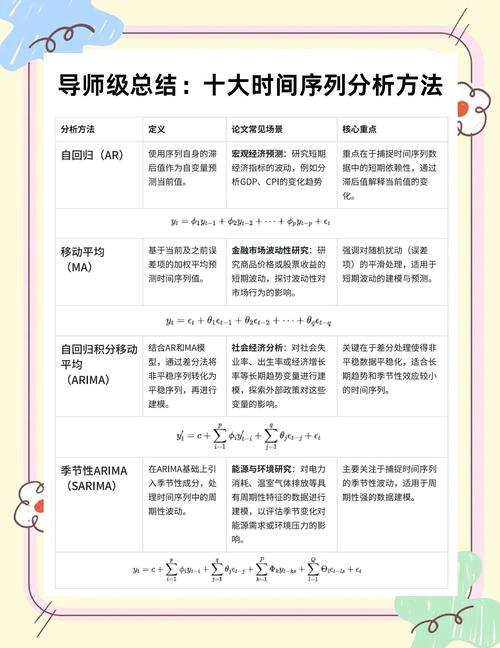

对于技术团队而言,优化逐日刷新时间需要从多个维度进行系统规划。首先,建议采用数据分级策略,根据业务关键性和变更频率将数据划分为热、温、冷三个层级,分别配置不同的刷新频率。其次,引入数据新鲜度指标(Data Freshness Index)作为系统监控的核心KPI,实时评估数据时效性与业务需求的匹配度。此外,建议建立刷新时间弹性机制,允许非关键数据在系统负载过高时自动延迟刷新,确保核心业务的稳定运行。

展望未来,随着边缘计算和5G技术的普及,逐日刷新时间将向更加分布式、智能化的方向发展。IDC预测,到2026年,超过60%的企业将采用混合刷新策略,结合中心化与边缘节点的协同处理,实现数据更新的最优时间分配。同时,联邦学习等隐私计算技术的成熟,使得在保护数据隐私的前提下实现跨组织数据同步成为可能,这将进一步拓展逐日刷新机制的应用边界。

在实际落地过程中,企业需要建立完整的时间治理框架。这包括制定清晰的刷新时间标准、建立跨部门协调机制、实施持续的性能监控。特别需要注意的是,刷新时间的设定必须与业务节奏深度耦合,例如零售企业应避开销售高峰时段,金融机构需考虑市场开盘时间。只有将技术能力与业务洞察有机结合,才能最大化逐日刷新时间的商业价值。

综上所述,逐日刷新时间已从单纯的技术参数演进为企业数据战略的关键组成部分。在数据驱动决策成为主流的今天,对时间维度的精细管理将直接转化为企业的竞争优势。随着人工智能和物联网技术的深度融合,我们有理由相信,下一代数据刷新机制将更加智能、自适应,为企业数字化转型提供更强有力的时间维度支撑。