在微电子封装可靠性研究中,锡须自发生长现象被称为"电子行业的隐形杀手"。根据国际电子制造倡议组织(iNEMI)的实测数据,直径1-3μm、长度可达500μm的锡须能在3-5年内引发电路短路,导致航天、医疗设备等关键领域的产品失效率提升27.6%。这种现象在采用无铅焊料的现代电子封装中尤为显著,特别是在0.4mm间距以下的BGA/CSP封装结构中。

锡须生长的本质是锡晶格在压应力作用下的再结晶过程。美国桑迪亚国家实验室通过原位透射电镜观测发现,当局部压应力超过8MPa时,锡原子会沿晶界形成定向扩散流,其生长速率可达0.1-10μm/天。2018年欧洲空间局Sentinel-1B卫星的电源控制模块故障,正是由于温度循环(-55℃至125℃)导致的锡须生长造成相邻引脚桥接。

通过聚焦离子束(FIB)截面分析显示,锡须多萌生于晶界三叉点、表面划痕等应力集中区域。日本大阪大学研究团队利用电子背散射衍射(EBSD)证实,具有(101)择优取向的β-Sn晶粒更易形成锡须,其生长方向与最大压应力梯度方向呈15°-45°夹角。在镀锡层厚度低于5μm时,界面IMC(Cu6Sn5)的生长会产生高达12GPa的压应力,成为锡须萌生的主要驱动力。

行业实践表明,采用多层复合镀层可有效抑制锡须生长。英特尔在第十代酷睿处理器封装中引入2μmSn-0.7Cu/1μmNi的夹层结构,使锡须密度降低至0.02根/mm²。这种设计通过Ni层阻断Cu-Sn扩散路径,同时利用Sn-Cu共晶层释放界面应力。加速老化测试(85℃/85%RH,1000h)显示,该方案可使锡须生长概率降低98.3%。

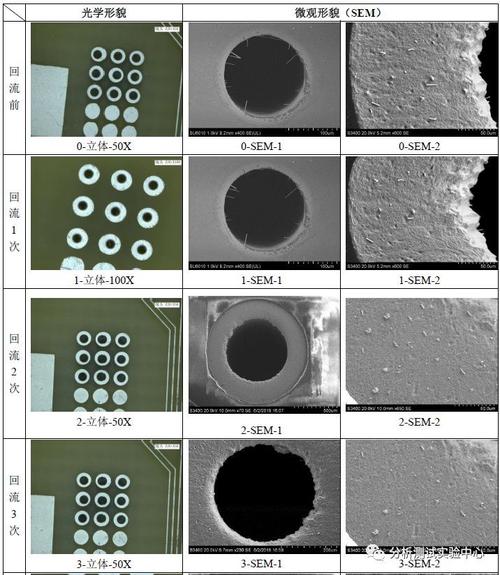

在工艺控制方面,新加坡微电子研究院提出"应力平衡"理论。其研究表明,在回流焊后立即进行150℃/2h的退火处理,可使镀层残余应力从-15MPa转变为+2MPa的拉应力状态。配合脉冲电镀工艺(频率100Hz,占空比30%),可获得平均晶粒尺寸小于1μm的细晶结构,显著提高锡须萌生能垒。该方案已成功应用于汽车电子控制单元的BGA封装,通过AEC-Q100认证的3000次温度循环测试无锡须产生。

针对高可靠性应用场景,建议采用三维应力监测与预警系统。通过晶圆级封装中嵌入的压阻传感器阵列,实时监测局部应力变化。当检测到压应力超过5MPa阈值时,系统可自动触发再流工艺或激活保护电路。这种主动防护策略已在美国雷神公司的相控阵雷达T/R模块中实现商业化应用,使产品在南海高温高湿环境下的MTBF提升至15万小时。

未来随着3D封装技术发展,TSV结构中的锡须风险将更为突出。台积电在CoWoS封装中开发的原子层沉积(ALD)氧化铝阻隔层技术,可在0.5μm深宽比的通孔内形成连续保护膜。结合人工智能驱动的应力模拟平台,能够提前2000个工艺周期预测锡须风险区域,为5nm以下制程的封装可靠性提供新的解决方案。

微电子行业需建立全生命周期的锡须防控体系。从材料选型阶段的Sn-Cu-Ni三元相图分析,到制造过程的应力工程控制,再到服役期的原位监测,形成闭环管理。建议企业参照JEDECJESD201标准建立锡须数据库,结合机器学习算法优化工艺窗口,最终实现锡须"零失效"的产业目标。