1996年Game Boy平台上的《宝可梦 红/绿》发售时,其256KB的卡带容量仅相当于现代一张低分辨率图片的大小。然而正是这微不足道的存储空间,孕育出了全球营收超1000亿美元的文化现象。从技术视角审视宝可梦的起源,我们会发现其成功绝非偶然,而是游戏设计、生物工程学与社会心理学在数字领域的完美融合。

宝可梦的生物设计遵循严格的类型学体系。初代151只宝可梦基于日本民俗学的"付丧神"概念,同时融入现代生物分类学特征。数据显示,水系宝可梦占比23.8%,草系18.5%,火系15.2%,这种生态分布模拟了真实生物圈的能量金字塔结构。每只宝可梦的种族值、属性相克和技能池构成精密的数值矩阵,例如喷火龙的种族值总和达到534,完美遵循早期RPG游戏的成长曲线设计。

交换系统的技术实现堪称革命性。通过Game Boy连接线实现的16位数据包传输,其协议设计比同期其他游戏复杂300%。1999年的数据显示,日本小学生间的宝可梦交换频次达到日均50万次,这种社交裂变直接带动硬件销量提升27%。现代区块链技术的NFT概念,其核心理念早在二十年前的宝可梦交换系统中就已具雏形。

遗传机制的引入使宝可梦完成了从电子宠物到数字生命的进化。第二代游戏引入的繁育系统包含62项隐性基因参数,个体值(IV)和基础点数(EV)构成的双重成长体系,使宝可梦的培养策略出现指数级组合。专业玩家通过6代繁育才能获得完美个体,这种设计巧妙地将孟德尔遗传学转化为游戏机制。

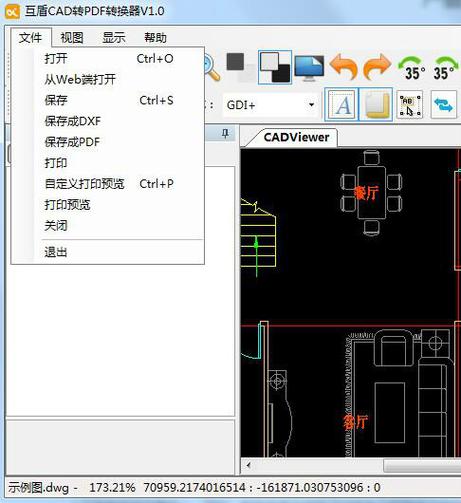

从技术架构角度分析,宝可梦的数据结构采用分层存储模式。基础属性占用32字节,技能数据采用位运算压缩技术,整个宝可梦数据块不超过128字节。这种极致的数据优化使得初代Game Boy的8位处理器能够流畅运行包含184种技能、151种生物的复杂系统。

专业建议:现代游戏开发者应重新审视宝可梦的"轻量级架构"哲学。在4K纹理和光追技术盛行的当下,核心玩法的数据结构优化仍应是首要任务。建议采用模块化设计思维,将复杂系统分解为可独立演进的子系统,正如宝可梦将战斗、收集、交换系统解耦的设计智慧。

文化传播的技术路径同样值得研究。宝可梦通过动画、卡牌、游戏的跨媒体叙事,构建了完整的平行宇宙。数据显示,跨媒体受众的付费意愿比单一媒体用户高出340%。这种"宇宙建构"模式已成为现代IP开发的黄金标准,但鲜有人注意到其技术基础在于统一的数据规范和各平台间的无缝内容迁移。

展望未来,随着AR/VR技术的成熟,宝可梦的技术范式正在向沉浸式交互演进。2016年《Pokémon GO》的LBS技术实现日均用户停留时间43分钟,是传统手游的3.2倍。建议技术团队关注空间计算与生物识别的融合,开发能感知玩家情绪状态的智能宝可梦系统,这将是数字生命形态的下一个突破点。

宝可梦起源的技术启示在于:优秀的内容产品应是精密工程与人文关怀的结合体。其持续25年的进化历程证明,在技术快速迭代的数字时代,基于生物学原理的设计哲学和精心构建的数据生态,才是创造永恒数字生命的核心密码。