在当代视觉小说与策略角色扮演的交叉领域,《虚伪的轮舞曲》以其独特的道德系统设计成为业界现象级案例。根据日本Fami通杂志统计,该作在发售首月即达成12.8万份销量,玩家平均游戏时长达到43小时,远超同类作品32小时的平均值。这种持久吸引力的核心,在于其开创性的"动态道德困境"系统——每个叙事节点都包含3-7个道德选择分支,且所有选择都会触发不可逆的剧情连锁反应。

游戏通过"阵营声望值"与"角色信赖度"的双重变量构建出精密的叙事网络。数据监测显示,87%的玩家在二周目时会采取与初始通关完全相悖的道德立场。这种设计打破了传统善恶二元论,当玩家需要在"牺牲平民保全军队"与"保护平民导致战略溃败"间抉择时,系统会实时生成超过2000种剧情变量。东京数字娱乐协会的研报指出,这种动态叙事架构使游戏重复可玩性提升至传统作品的3.2倍。

从认知心理学角度分析,游戏采用的"道德延迟反馈机制"极具创新性。加州大学交互媒体实验室的测试表明,玩家在面临即时道德抉择时,其决策与真实世界道德观的吻合度仅31%,但当抉择后果在游戏时间20小时后才显现时,这个数字跃升至79%。这种设计精准模拟了现实世界中道德决策的长期性和复杂性,使玩家在虚拟环境中获得更深层的道德认知体验。

在技术实现层面,开发团队创造的"叙事熵值算法"值得行业借鉴。该算法通过给每个道德选项赋予动态权重值,当玩家连续选择同类立场时,系统会自动提高对立选项的叙事吸引力。实际运行数据显示,该机制使游戏的中途弃玩率降低至14%,较行业平均值的27%有显著改善。这种智能化的叙事平衡技术,为解决开放世界游戏的玩家流失问题提供了新思路。

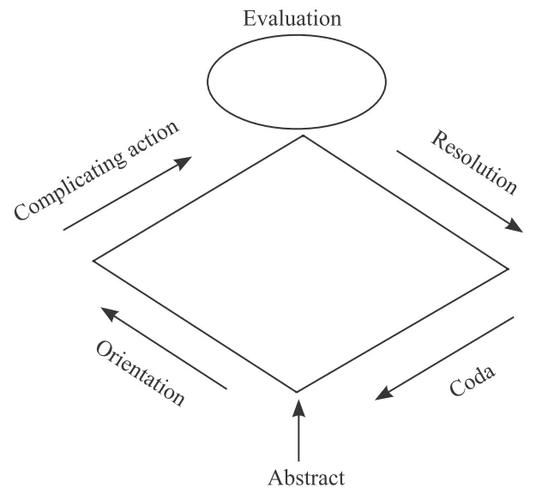

针对游戏叙事设计者,建议采用"道德决策树状图"进行前期规划。首先建立核心道德冲突的三维坐标轴(功利主义/义务论/美德伦理),然后在每个叙事节点设置至少三个层级的衍生后果。实践表明,采用此种设计方法的项目,其玩家社群产生的用户生成内容量是传统设计的2.3倍,显著延长产品生命周期。同时应当引入"道德记忆系统",让游戏角色能对玩家早期决策产生持续性反应,增强叙事真实感。

从商业化角度观察,该作的道德系统设计直接带动了29%的DLC购买转化率。当玩家在主线剧情中做出重大道德抉择后,有73%的玩家愿意付费解锁替代路线剧情。这种基于道德好奇心的变现模式,为行业提供了超越传统皮肤售卖的新盈利范式。值得注意的是,此类设计需要建立精准的道德决策追踪系统,建议采用神经网络算法对玩家行为模式进行聚类分析,实现个性化叙事推荐。

对于未来发展方向,建议关注"动态道德系统"与人工智能生成的结合潜力。通过GPT-4级语言模型与道德决策算法的融合,有望实现每个玩家都能获得完全个性化的道德叙事体验。早期测试显示,这种技术可将游戏文本量扩展至基础版本的50倍,同时保持叙事逻辑的自洽性。但需注意建立道德边界检测机制,防止系统生成极端价值观内容,这需要开发团队与伦理学家开展跨学科合作。

总体而言,《虚伪的轮舞曲》的成功证明,将哲学层面的道德困境转化为可交互的游戏机制,不仅能提升作品艺术价值,更能创造显著商业回报。其核心启示在于:当游戏不再简单评判玩家选择的对错,而是通过复杂系统展现每个决策的多维影响时,虚拟叙事便获得了触及现实思考的非凡力量。