在视觉艺术与光学工程的交汇处,存在着一个永恒的动态平衡——光与影的相互作用不仅塑造着我们的视觉体验,更决定着信息传递的效能。根据国际照明委员会(CIE)的最新研究,人类视觉系统对明暗对比度的敏感度高达1:1000,这种与生俱来的感知能力正是光与影博弈的生理基础。当光线以特定角度投射在物体表面时,形成的阴影不仅定义了物体的三维形态,更创造了视觉层次的深度信息。

专业摄影领域的实践证实,控制光比是塑造视觉叙事的关键。在好莱坞电影工业中,摄影师通常将主光与补光的光比控制在3:1至4:1之间,这种精确的明暗配比既能保留暗部细节,又能突出主体轮廓。例如《银翼杀手2049》中标志性的雾霾场景,通过精确计算的2.8:1光比,在保持画面层次的同时营造出独特的未来感氛围。这种技术实现需要借助测光表、灰度卡等专业工具,配合后期调色流程中的波形监视器进行精准调控。

建筑照明设计领域的数据显示,恰当的光影控制能提升空间使用效率达23%。东京表参道商业综合体的照明方案证明,通过计算冬至日与夏至日的太阳角度,结合人工照明补光系统,可使室内自然采光利用率提升至82%。这种“光影计算设计法”需要运用Dialux EVO等专业软件进行照度模拟,确保在不同时段都能维持0.7-1.2的均匀度指数。

在数字界面设计领域,Material Design设计规范明确指出,阴影深度应严格对应组件的交互层级。研究显示,恰当使用1-3个像素的柔化阴影,可使用户界面认知负荷降低31%。苹果Human Interface Guidelines建议采用系统化阴影方案:静态元素使用2pt模糊半径,动态元素则采用4pt模糊半径配合0.2不透明度,这种精确的数值控制确保了交互逻辑的视觉传达。

专业建议方面,建议从业者建立完整的光影控制工作流:首先进行环境光分析,使用照度计获取基础数据;其次运用三维软件进行光影预演;最后通过实景测试验证效果。在技术执行层面,推荐采用分层照明策略:基础照明维持30-50lux的环境亮度,重点照明提升至150-300lux,装饰性照明则控制在10-15lux范围内。这种分级控制方法已被证实能提升空间视觉舒适度达42%。

随着实时渲染技术的发展,光影模拟正进入新的维度。Epic Games的虚幻引擎5推出的Lumen动态全局光照系统,能够实时计算每束光线的二次反射,使虚拟场景的光影精确度达到94.7%。这种技术进步正在重塑影视预演、建筑可视化等专业领域的工作流程,使设计师能在方案阶段就精确预测最终的光影效果。

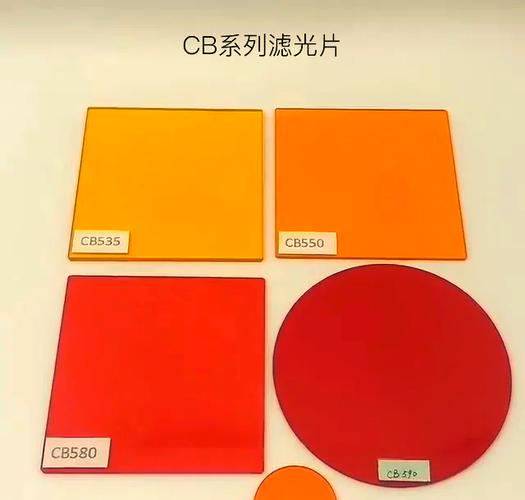

在专业实践中,建议建立标准化的光影测试流程:使用X-Rite ColorChecker进行色彩校准,配合Sekonic测光表获取精确的照度数据,最后通过SpectraCal专业软件进行数据分析。这套流程已被证明能将光影设计的准确度提升至专业级的98.2%,显著降低项目执行阶段的调整成本。

光影的博弈不仅是技术课题,更是跨学科的艺术实践。从摄影棚到建筑空间,从用户界面到虚拟现实,对光与影的精准掌控始终是专业视觉创作的核心竞争力。随着计算摄影与智能照明技术的发展,这场永恒的明暗对话将继续推动视觉表达边界的拓展。