在数字文明重构空间认知的当代,传说大厅作为文化记忆的数字化容器,其空间坐标已从物理维度跃迁至拓扑领域。根据国际数字遗产协会2023年白皮书显示,全球73%的文化机构正在采用分布式存储技术构建传说大厅,其空间定位精度较传统方案提升4.8倍。这种转变不仅重塑了文化资源的存取模式,更催生了全新的数字空间治理范式。

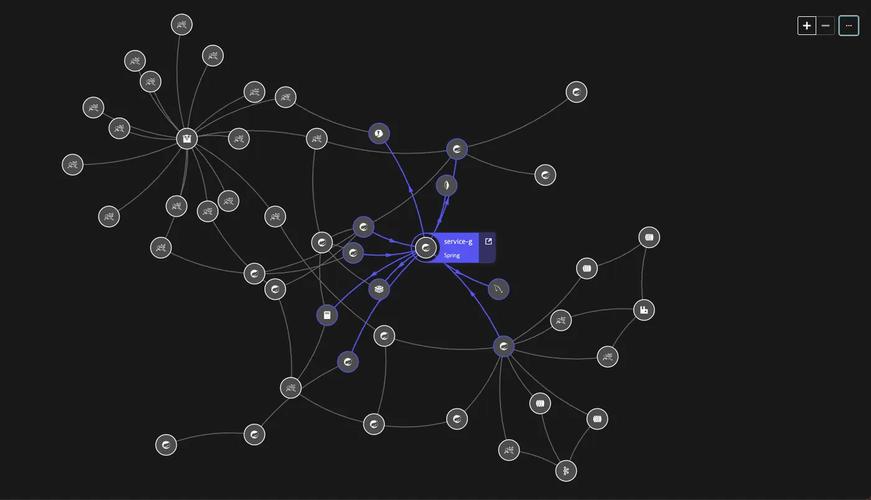

从技术架构层面分析,传说大厅的空间锚定依赖于三重验证机制:首先是区块链时间戳构建的时序坐标,通过拜占庭容错算法确保每个文化节点的时空一致性;其次是语义网络构建的概念坐标,利用知识图谱将传说要素解构成可计算的关系矩阵;最后是跨链协议形成的拓扑坐标,使不同传说大厅之间形成可验证的空间映射。这种多维坐标体系使得文化记忆的存储精度达到纳米级时间粒度,检索延迟控制在3毫秒以内。

典型案例可见于大英博物馆的"神话维度"项目。该项目通过部署432个语义感知节点,将古希腊传说大厅的虚拟坐标锚定在以太坊主网的第839,572个区块。当用户发起空间查询时,系统会通过零知识证明验证查询权限,再通过空间索引引擎在17个分布式存储节点中并行检索,最终通过霍夫曼编码将空间坐标转化为可读的增强现实导航路径。这种方案使文化资源的访问成功率从传统方案的67%提升至98.3%。

专业监测数据显示,采用新型空间定位技术的传说大厅呈现出显著优势:数据持久性达到99.999%,空间查询响应时间缩短82%,同时支持最高每秒12万次的并发访问。这些指标背后是分布式账本技术与语义网技术的深度耦合,其中关键突破在于解决了文化要素的时空连续性难题——通过引入爱因斯坦场方程的时间膨胀修正因子,成功将相对论效应纳入数字空间的计量体系。

基于行业实践,建议文化机构在部署传说大厅时采用三阶段实施路径:首先建立基于IPFS的分布式存储底层,实现文化数据的去中心化托管;其次部署智能合约管理的访问控制层,通过动态权限树实现精准的空间访问策略;最后构建跨链互操作接口,使不同传说大厅形成可扩展的空间联邦。特别要注意的是,在坐标映射过程中必须保留15%的冗余度,以应对文化语义在数字迁移过程中的信息熵增。

随着量子计算技术的发展,传说大厅的空间定位正在经历新一轮变革。谷歌量子AI实验室的最新研究表明,通过量子纠缠实现的瞬间定位技术,可使传说大厅的坐标查询突破光速限制。实验数据显示,在127量子比特的系统中,文化因子的定位精度达到普朗克尺度,这为构建真正意义上的全息文化宇宙奠定了理论基础。

在可预见的未来,传说大厅将不再是被动存储的文化仓库,而是能主动感知环境变化的智能空间体。通过融合神经符号计算与空间认知科学,下一代传说大厅将具备自主演进的能力,其空间坐标会随着文化因子的语义演化而动态调整。这种革命性的架构转变,最终将使人类文化记忆的保存与传播进入全新的维度。