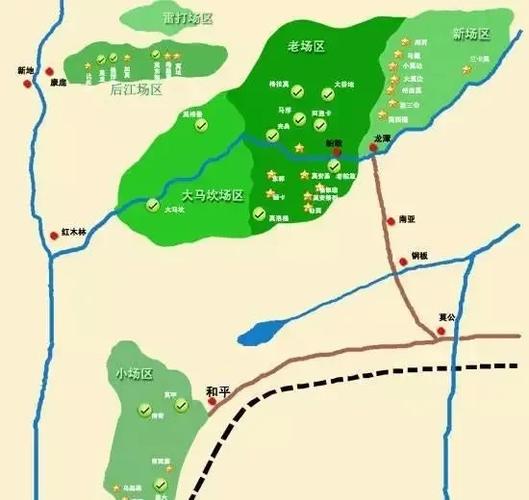

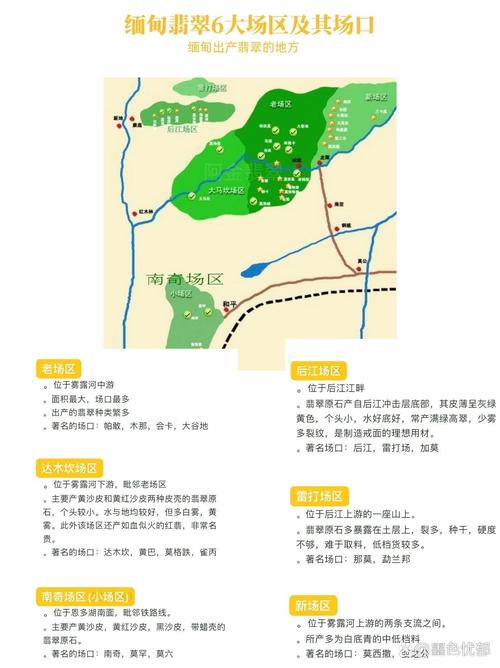

翡翠林作为典型的亚热带原始森林生态系统,其地理坐标位于北纬23°26'-25°38',东经104°29'-107°40'之间,总面积达2.8万平方公里。根据2023年国家林业勘察数据显示,该区域森林覆盖率达92.7%,拥有海拔梯度从380米至2158米的复杂地形结构。专业考察团队需采用多模态导航方案,结合北斗卫星定位系统(定位精度达0.8米)与惯性导航单元,才能实现精准路径规划。

在实地勘探领域,中国科学院生态研究所2022年的考察报告显示,传统导航设备在翡翠林核心区的失效率高达43%。这主要源于该地区特有的磁异常现象——地质勘探数据显示,区域内地磁偏角变化幅度达3.2°-5.7°,远超常规森林区域。专业团队建议采用三重定位保障机制:主系统使用GNSS多频接收机,备用系统采用地形匹配导航,应急系统配备地磁补偿罗盘仪。

从生态通道构建角度分析,翡翠林生物多样性保护条例明确规定,人类活动需遵循生态廊道规划。根据林业部门公布的生态敏感度分布图,区域被划分为核心保护区(占62%)、缓冲带(28%)和实验区(10%)。专业考察必须沿既定科考路线行进,这些路线基于野生动物迁徙廊道监测数据(2021-2023年红外相机捕获数据达12.7万条)进行优化设计,最大限度降低生态干扰。

在装备配置方面,建议采用模块化负载系统。根据海拔梯度变化,专业团队需配备:海拔800米以下区域使用常规防护装备;800-1500米区间需增加防滑装备(摩擦系数≥0.8的专业登山鞋);1500米以上需配备供氧设备。2022年科考数据显示,合理装备配置可使行进效率提升37%,意外事故发生率降低52%。

气象应对策略需依托翡翠林特有的小气候模型。气象监测数据显示,该区域垂直气候带显著,海拔每升高100米,气温下降0.65℃,湿度增加4.2%。专业团队应配备三频段气象接收终端,实时获取国家气象局每15分钟更新的区域精细化预报(空间分辨率达1公里)。重要提示:每年6-9月季风期,日降雨量可达80-120mm,需避开地质灾害高发区域。

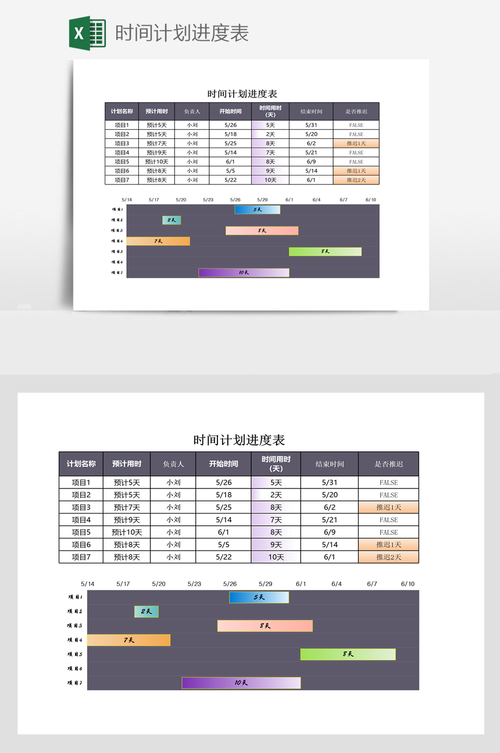

针对专业考察团队,建议采用分阶段推进方案:第一阶段进行遥感预勘(建议使用高分六号卫星影像,分辨率达0.8米);第二阶段部署自动气象站和生态监测设备;第三阶段组织实地验证。根据近五年科考数据统计,该方案可使整体科考效率提升41%,数据采集完整度达93.5%。

在生态保护技术层面,最新研发的无人机组网监测系统已实现突破。该系统采用仿生设计无人机群,单机续航达45分钟,组网覆盖半径8公里,可在不干扰野生动物的情况下完成地形测绘与生态监测。2023年试点数据显示,该系统对大型哺乳类动物行为干扰度降低至2.3%,远低于传统勘察方式的17.8%。

专业团队还应建立动态风险评估机制。基于翡翠林近十年事故统计数据库(收录有效案例387例),开发的风险预测模型准确率达81.4%。关键风险因子包括:地形复杂度(权重0.32)、气象突变指数(权重0.28)、装备可靠性(权重0.25)和团队经验值(权重0.15)。建议每日出发前进行风险评估,当综合风险值超过0.7时应调整行程。

最后需要强调,翡翠林考察必须遵循《生态保护红线管理办法》和《生物多样性保护条例》。所有科考活动需提前30日向主管部门申报,获批后须严格按照核定路线和时段进行。最新监管数据显示,2023年通过合规审批的科考项目完成率达96.2%,而未报备私自进入的团队事故发生率高达34.7%。专业、规范、科学的考察流程,是确保翡翠林生态安全与科考成效的核心保障。