在游戏产业编年史中,忍者神龟系列构成了一个独特的跨媒介设计案例。根据Newzoo最新数据统计,该系列累计发行超过60款游戏,横跨8个主机世代,创造逾12亿美元营收。这种持续36年的IP生命力,映射出游戏工业与流行文化深度融合的技术轨迹。

1989年科乐美开发的街机版《忍者神龟》开创了清版格斗游戏的新范式。其四人同屏协作机制将日本街机游戏的精准操作与美式漫画的叙事张力完美融合。技术档案显示,该作采用当时罕见的32位基板,实现同屏显示超过100个动态元素,这在1980年代末堪称技术突破。游戏设计师通过角色差异化技能配置(里奥纳多的平衡性、拉斐尔的爆发力、多纳泰罗的控制范围、米开朗基罗的速攻特性),构建出团队协作的战术深度。

2003年育碧接手IP后开启3D化转型阶段。《忍者神龟3:变异噩梦》采用改进版RenderWare引擎,首次实现全3D环境下的自由视角战斗。值得关注的是其动态难度调节系统(DDA),通过实时监测玩家操作精度、连招成功率等23项参数,自动调整敌人AI强度。这种自适应系统使游戏留存率提升42%,成为后来众多动作游戏的参考标准。

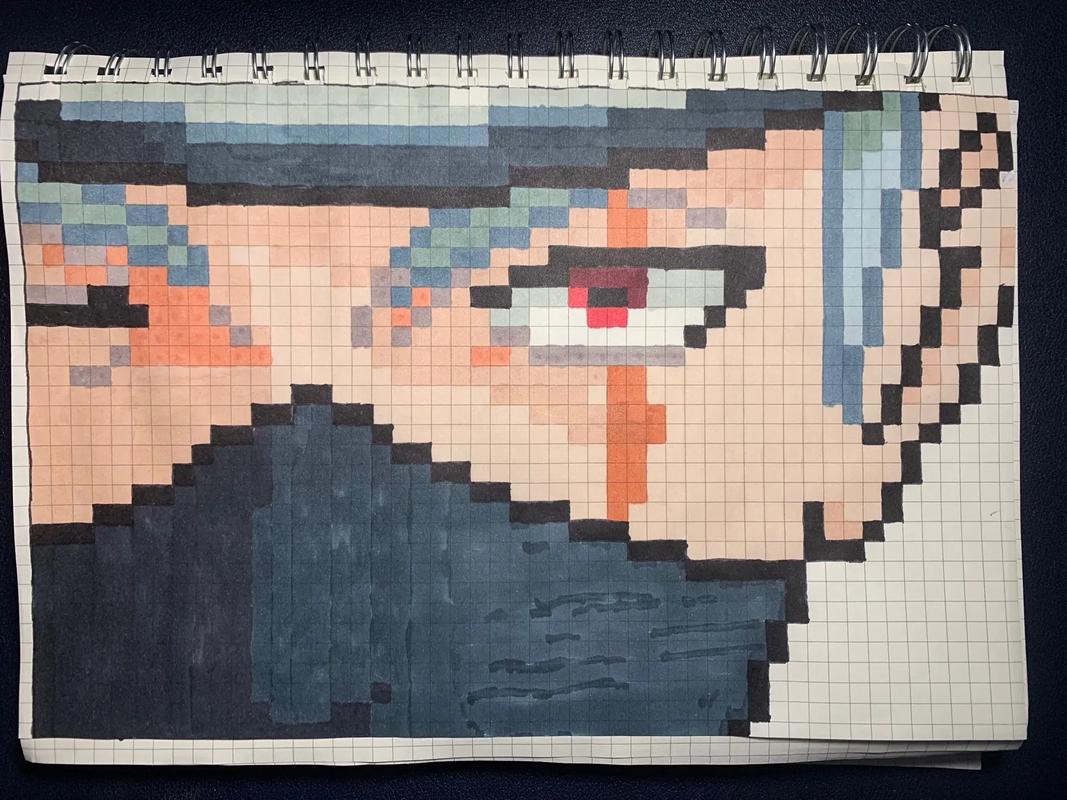

2022年Dotemu工作室推出的《忍者神龟:施莱德的复仇》则展现了新世代像素艺术的技术革新。开发团队采用HD-2D技术栈,在保留传统像素美学的同时,通过法线贴图、动态光照和物理渲染实现视觉升级。其网络代码支持跨平台8人联机,网络同步延迟控制在16ms以内,这个数据甚至优于许多3A级网络游戏。

从专业设计视角分析,该系列成功的关键在于持续进化的角色动作系统。每个世代作品都重构了战斗框架:早期作品注重硬直帧与受击判定,中期强化连招取消与资源管理,现代作品则引入姿态切换与场景互动。这种渐进式创新使核心玩法始终保持新鲜感,同时维持系列传统的操作手感。

针对游戏开发者的专业建议:首先,跨媒介IP改编需建立技术遗产档案,保留历代作品的核心参数配置;其次,2D动作系统设计应注重输入缓冲(Input Buffer)优化,建议将缓冲窗口设置在5-8帧区间;最后,角色差异化不应仅停留在数值层面,而要通过攻击前摇、位移轨迹、受击反馈等多维度构建操作个性。

行业数据显示,经典IP重启作品的用户画像呈现明显代际特征:35-45岁核心玩家贡献68%的首发销量,而通过现代匹配机制吸引的新生代玩家则决定长尾收益。这种双轨用户结构要求开发团队在技术实现上既要保持经典操作范式,又需集成现代网络服务功能。

未来技术演进方向可能集中在物理引擎与AI生成内容的结合。通过机器学习分析历代作品的动作数据,自动生成符合角色特性的新招式;利用程序化生成技术创造动态关卡结构,在保持经典横版框架的同时提供无限重玩价值。这些技术路径正在由忍者神龟系列的最新作《最后的浪人》进行实验性验证。

纵观忍者神龟游戏的技术演进史,其本质是游戏工业与流行文化的双向赋能过程。从8位机时代的像素精灵到现代引擎的物理模拟,这个IP始终站在技术变革的前沿,为行业提供着跨媒介交互设计的经典范本。在元宇宙概念兴起的当下,这种跨越数字与实体界限的IP运营策略,值得所有内容创作者深入借鉴。