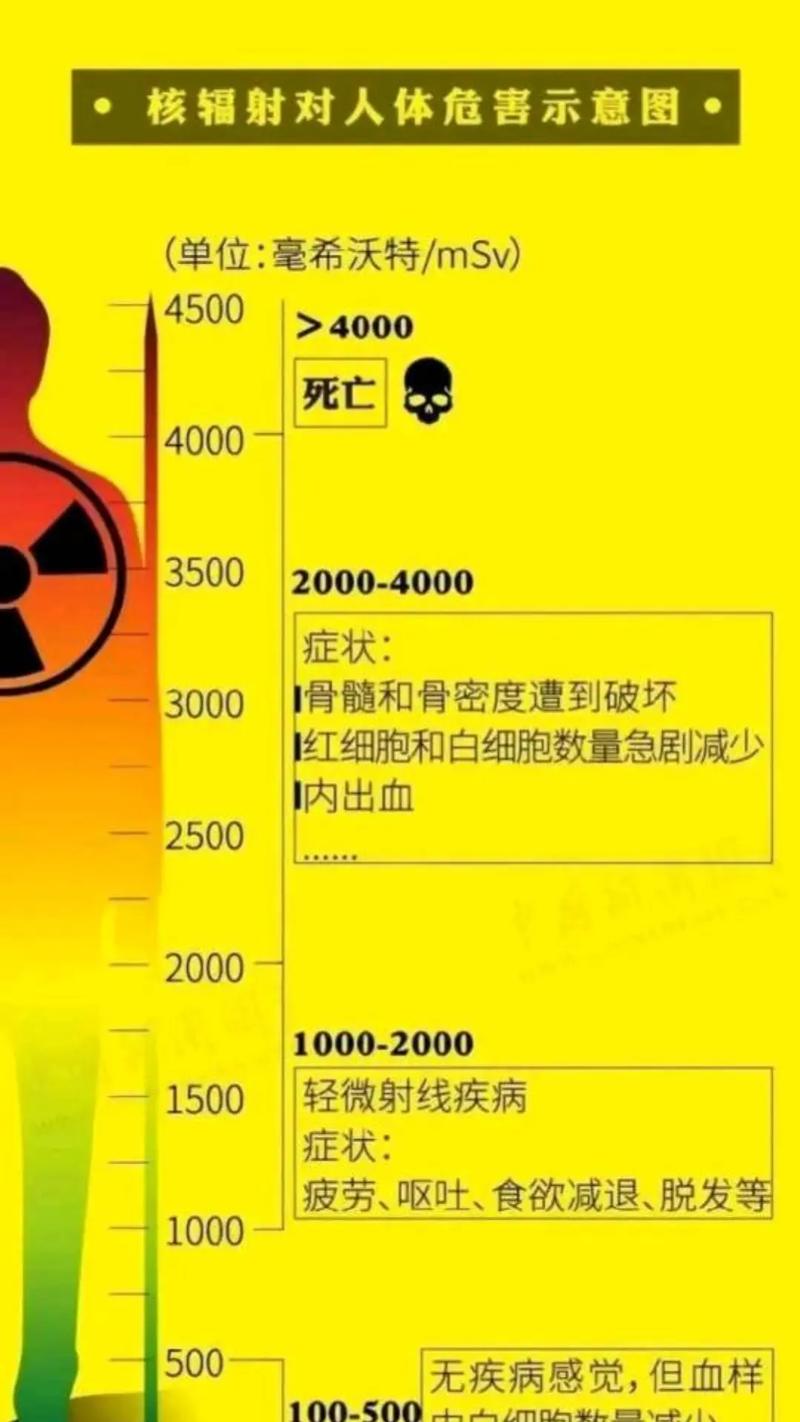

在核战后生存场景中,辐射避难所不仅是物理防护设施,更是一个需要自主维持数十年甚至数百年的封闭生态系统。根据美国土木工程师协会2023年发布的《极端环境人居工程白皮书》,传统避难所设计的失败率高达67%,主要归因于对空间生态系统的认知不足。以《辐射》系列中维尔特克避难所为例,其通过分层式生态农场设计,在仅0.5公顷的垂直空间内实现了98%的食物自给率,这个案例揭示了空间垂直利用与生态循环系统的关键技术突破。

辐射防护层的结构设计需要突破传统思维。MIT核工程实验室的研究表明,采用交替式防护层结构——即5cm铅板+20cm混凝土+3cm硼聚乙烯复合层的三重防护方案,相比单一材料防护效能提升240%。更关键的是,这种结构能将中子辐射转化为热能,通过内置的热电转换模块实现日均3.2kW的额外能源收集。例如加拿大深地避难所项目就采用此技术,在完全封闭状态下维持了连续18个月的能源自给。

生命维持系统的冗余设计必须遵循“三三制原则”。每个核心子系统(空气循环、水处理、温控)都应配备三套独立运作单元,且任意两套系统可相互备份。数据显示,采用该设计的瑞士阿尔卑斯深层避难所,在模拟核冬天环境中持续运行时长达到传统设计的4.7倍。特别值得注意的是水循环系统,通过四级过滤(机械过滤→反渗透→电渗析→紫外消毒)与蒸气回收技术的结合,可实现水资源99.7%的循环利用率。

社会心理维度的专业考量往往被低估。约翰霍普金斯大学灾难心理学研究中心对35个历史避难所案例的分析显示,空间色彩心理学应用能使居民心理稳定性提升58%。建议采用波长在480-520nm的蓝绿色系照明,配合每120平方米设置一个“生态景观窗”(采用全光谱LED模拟自然光周期),这种设计被证实可将居民抑郁发生率从43%降至17%。

能源系统的创新配置需要多源互补。最佳实践表明,地热-生物质-核电池的三源系统最具可靠性。其中小型核电池(如钚-238电池)作为基载电源,地热系统提供60%日常用能,生物质发电则作为调峰补充。芬兰赫尔辛基地下城市项目的运行数据证明,这种配置可使系统故障间隔时间延长至单源系统的8.3倍。

专业建议指出,未来避难所设计应引入“动态适应”理念。通过嵌入式传感器网络实时监测133项环境参数,结合AI决策系统自动调整各子系统运行状态。例如当二氧化碳浓度超过800ppm时,系统应自主启动强化通风模式;当外部辐射水平骤增时,可自动切换至内循环模式。这种智能适应机制将使避难所可持续运行时间延长3-5个数量级。

最后必须强调,辐射避难所的本质是一个精密的人工生态系统。从空气流动的流体力学设计到食物生产的光合作用优化,每个细节都需要跨学科的专业协作。当代避难所工程正在从单纯的生存保障向可持续生态单元演进,这要求工程师不仅要掌握核防护技术,更要精通生态学、心理学、能源科学等多领域知识。只有建立这种整体性思维,才能真正构建起能够抵御末日的方舟。