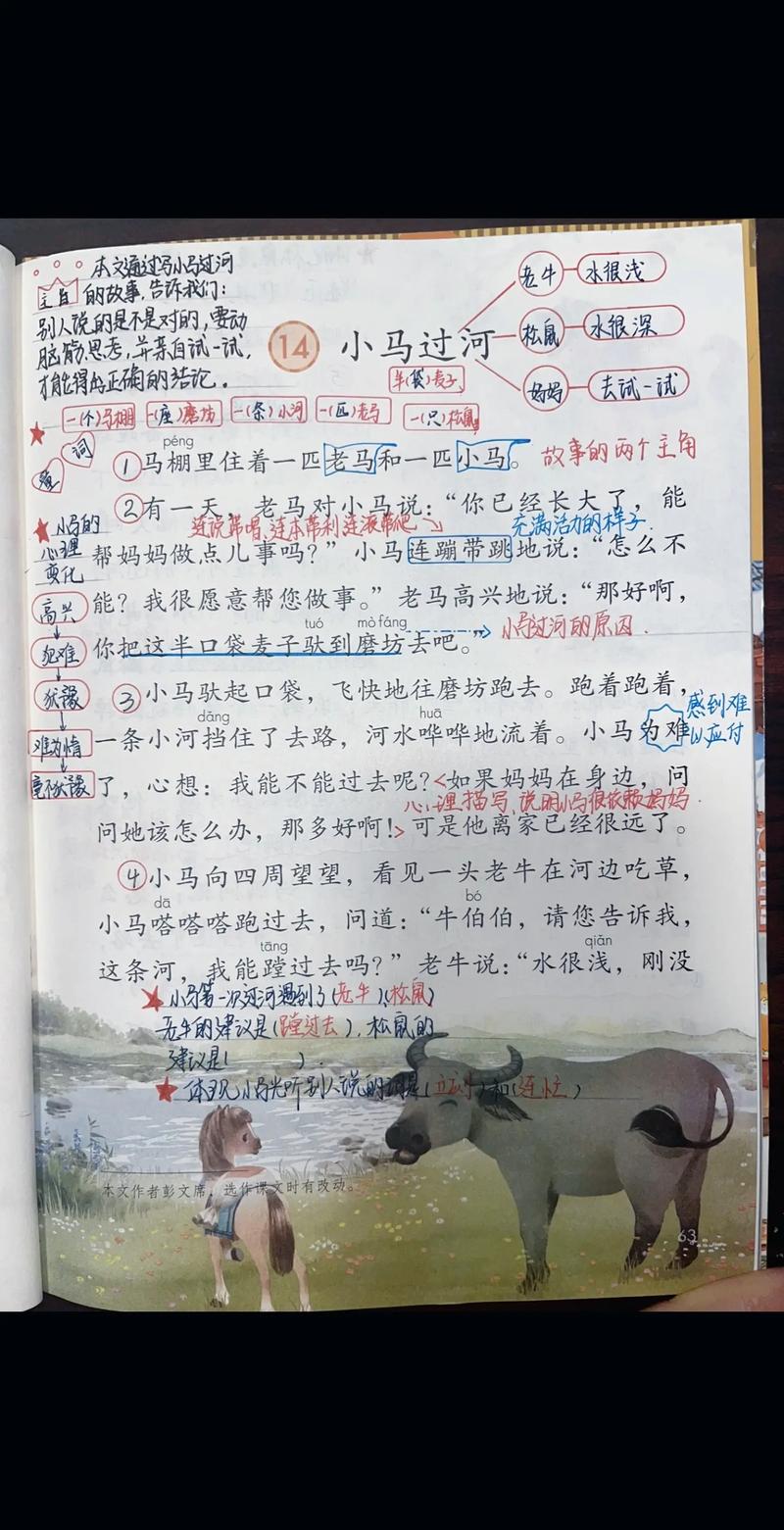

大家今天想跟大家唠唠我当年考托福那点事儿,主题就叫“小马过河托福”,因为我感觉整个备考过程,真就跟那小马过河似的,深浅全靠自己一步步蹚出来的。

最初的迷茫与试探

我记得那会儿刚决定要考托福,头都大了。工作挺忙的,不像学生有大把时间。上网一搜,各种攻略、经验帖满天飞,有说这个机构那个老师牛,还有说“机经”能中多少题的。看得我眼花缭乱,心里更没底了。当时“小马过河”这个名字也挺常听说的,好像是个培训机构,据说帮了不少人。我也琢磨过要不要报个班,但一看价格,再想想自己这三天打鱼两天晒网的德行,又有点犹豫,万一钱花了没效果,那不亏大了?

我决定先自己“过河”试试水深。我寻思着,托福考试不也就那几部分嘛阅读、听力、口语、写作。我先从最基础的开始,单词!这个没啥好说的,就是死记硬背。我买了本词汇书,每天规定自己背多少个,第二天复习前一天的,周末再总复习。过程挺枯燥的,但没办法,这是地基。

分项攻克,摸索前进

单词有了一点积累后,我就开始接触真题,也就是TPO。这玩意儿可真是个宝藏。

- 阅读:刚开始做阅读,那叫一个惨不忍睹。三篇文章,规定一小时内做完,我超时是家常便饭,而且错题率还高。后来我发现,不能一味地傻读,得找方法。比如先看题目,带着问题去文章里找答案,还有注意文章的段落结构,每段的中心句什么的。练多了,慢慢就有点感觉了,速度和准确率也上来了点。

- 听力:听力这块,一开始我也是云里雾里。讲座内容又长,语速又快,稍微一走神就不知道说到哪儿了。我采取的办法是多听,反复听。听不懂的就对照原文看,把生词和一些固定搭配记下来。还学着做笔记,虽然一开始记得乱七八糟,但坚持下来,慢慢能抓住重点信息了。那些校园对话还好点,学术讲座真是头疼,什么天文学、生物学、艺术史,五花八门。

- 口语:口语对我来说是个大难题。主要是张不开嘴,对着电脑说话感觉特傻。我一开始是把官方指南里的题目拿出来,自己写稿子,然后照着念。后来觉得这样不行,太死板了。就开始尝试用自己的话说,哪怕说得磕磕巴巴,也逼着自己说。我还找了些模板,把一些常用的开头、连接词给套进去,感觉流利度能好一些。那段时间,我走路、吃饭都在叨咕英文。

- 写作:写作也是个硬骨头。综合写作还有听力材料和阅读材料做支撑,主要是总结和转述。独立写作就比较考验功底了,既要有观点,还要有论据,语言表达也得过关。我看了不少范文,学习别人的思路和表达方式。也尝试用一些高级词汇和复杂句式,但发现用不好反而弄巧成拙。后来就老老实实地把话说清楚,逻辑理顺了,比辞藻华丽更重要。我记得当时为了写作,还真考虑过找“小马过河”或者类似机构的单项辅导,但还是自己硬扛下来了。

磕磕绊绊后的收获

整个备考过程,断断续续差不多持续了小半年。中间也有想放弃的时候,特别是遇到瓶颈期,感觉怎么学都没进步。但咬咬牙还是坚持下来了。我没参加那种全日制的冲刺班,也没完全依赖所谓的“机经预测”,主要还是靠自己一点点啃。网上免费的资源也利用了不少,比如一些公开课、学习论坛什么的,大家交流经验,互相打气,也挺有用的。

考试成绩出来,虽然算不上顶尖大神,但也达到了我申请的目标分数。回想起来,这段“小马过河”的经历,最大的收获可能不是那个分数,而是让我明白了一个道理:遇到困难,先别想着依赖别人,自己去尝试,去摸索,总能找到适合自己的方法。 就像小马一样,河水是深是浅,只有自己亲自下水试试才知道。别人的经验可以参考,但最终还是要结合自身情况来调整。

如果你也在为托福发愁,不妨也当一回“小马”,勇敢地去尝试!过程可能辛苦,但坚持下去,一定能顺利“过河”的。